|

|

| |

|

| |

|

¿Todavía se creen el cuento de que hay grupos no contactados en la selva ecuatoriana? Están siendo contactados de la peor manera: con bala U –de carabinas calibre 22 o, quién sabe, con fusil. Están siendo contactados con avionetas y helicópteros que lanzan objetos, que les resultan mortíferos, sobre sus casas desde quién sabe cuándo. Es decir, no solo que están siendo contactados sino que están siendo perseguidos, acosados y, finalmente, muertos.

Eso es lo que nos indican estos dos meses de zozobra desde la muerte de Ompure y Buganey, ocurrida el 5 de marzo, hasta la matanza ocurrida veinticinco días después.

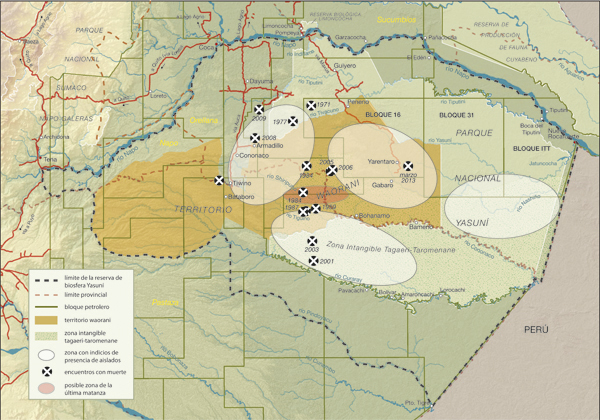

Los tagaeri-taromenani resisten, a pesar del asedio. Están atrincherados entre las vías petroleras y perseguidos por sus vecinos, entre ellos los waorani, a quienes la sociedad occidental les ha dado la categoría de protectores, ignorando que se trata de dos grupos distintos que se temen mutuamente.

De vez en cuando los tagaeri-taromenani nos sorprenden. Aparecen. Se rebelan. Y ponen en jaque a las autoridades, quienes se han empeñado en ocultar su existencia. Ponen en jaque a todo un modelo económico y al desarrollo. Desafían las leyes. Rompen con los tabús. Con sus lanzas marcan territorio, no saben otra forma. La sociedad occidental no sabe qué hacer con ellos. No encuentra formas eficaces de protección.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó en 2006 unas medidas cautelares para la protección de pueblos aislados. Es decir, le pidió al estado que proteja a estos pueblos porque era su responsabilidad. El enunciado es un marco general de protección. También están las directrices de Naciones Unidas para la protección de pueblos en aislamiento. Y la constitución de la república de 2008 en la que, por primera vez, se habla de estos pueblos y se reconoce su existencia.

El estado ha tomado algunas medidas, sobre todo en el papel. Por ejemplo, lanzó con bombos y platillos su política nacional de pueblos aislados. Eso fue un gran avance. Como la constitución, que fue otro avance. Se creó una estación de monitoreo para la zona intangible y se han contratado monitores. Evidentemente, no ha sido suficiente si lo que tenemos es un montón de muertos antes y después de que se otorgaron dichas medidas. Algo no se ha hecho bien.

El plan de medidas cautelares no tiene autonomía ni poder ni independencia. No tiene ciertas "competencias"; ni siquiera recursos suficientes. Cuando mataron, en 2009, a tres personas junto a un pozo petrolero en un camino vecinal, y se decía y alertaba desde el ministerio del Ambiente que había presencia de estos pueblos en un campo llamado Armadillo, el ministerio de Recursos No Renovables decía que no era cierto, que estos pueblos eran un invento ecologista. Cuando se alertaba la presencia de estos pueblos en el bloque 31, desde el ministerio de Justicia se respondía que eso le compete al ministerio de Recursos No Renovables. Cuando se denunciaba el problema de entrega de títulos de tierras a colonos, kichwa o shwar, dentro del territorio wao y dentro del parque Yasuní, se responsabilizaba al IERAC, INDA o MAGAP.

|

|

Sin embargo, la razón principal por la que no se ha cumplido con las medidas de protección es porque se ha trabajado sobre supuestos equivocados.

Debe ser intangible el territorio en el que los tagaeri-taromenani habitan. Eso dice la constitución. No el que nosotros creamos que es su territorio, o el que nos conviene que sea. El límite de la zona intangible es, curiosamente, el de los bloques petroleros; es decir, se dejó como intangible lo que le sobró al petróleo. Y ellos, resulta que no estaban solo ahí. En cualquier caso, una zona intangible implicaba controlar los comportamientos de todos quienes están alrededor de estos pueblos e incluso de quienes comparten su territorio, para no afectar sus derechos ni poner en riesgo su vida.

El plan para protegerlos debería tener independencia y debería tener poder y todas las competencias. Para que se cumplan las medidas cautelares, además de darle a ese plan toda la fuerza necesaria, se debe involucrar a algunos delegados de organismos internacionales que vigilen su cumplimiento, como por ejemplo, un relator de derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas o representantes de la CIDH, además de antropólogos expertos en el tema, técnicos, dirigencia indígena y representantes de todos los ministerios.

Los tagaeri-taromenani rompen con cualquier parámetro de justicia inventado desde occidente. La justicia falla porque se intenta hacer "justicia" sin topar los problemas de fondo: los intereses que existen en la zona. Cuando se hablaba de las matanzas de 2003, los fiscales respondían que no se podía hacer nada porque los grupos aislados, es decir los muertos, no tenían cédulas de identidad. Cuando aparecía un trabajador de la madera muerto con lanzas, se intentaba buscar a quien había clavado las lanzas, pero no se ha sancionado nunca a los patrones de esos trabajadores de la madera, que eran los culpables de que gente mal pagada, con motosierra, en condiciones infrahumanas, se adentre en un territorio protegido y ajeno.

Tampoco se ha investigado por qué campesinos, colonos y waorani de la zona tienen en su poder lanzas taromenani, ni si se han hecho otras incursiones antes.

Las muertes de marzo sacan a la luz que se han realizado sobrevuelos en la selva sin que haya habido ningún control sobre ellos. Habrá que investigar quiénes, por qué y con qué intenciones y financiamiento han realizando esa actividad aérea y arrojado cosas en las casas y chacras de los tagaeri-taromenani. No solo que a estos pueblos se los ha cercado por tierra, achicando su territorio, sino que también se los ha fastidiado por aire.

En lugar de investigar sobre las causas de esas muertes, se ha justificado la inercia con el argumento de que no se puede contactar con los no contactados. Ahora mismo, en lugar de indagar primero con quienes entraron a ejecutar la venganza; hablar, acercarse a ellos, pedirles información sobre el sitio de los hechos, se ha estado sobrevolando la selva sin brújula. En lugar de pedir explicaciones a quienes tuvieron información sobre esas expediciones de venganza para saber por qué no actuaron para evitarlas, se intenta buscar los restos –si los gallinazos dejaron alguno– en el inmenso manto verde.

En lugar de hacer justicia, indemnizando a la familia de Ompure (y a las familias de muertos anteriores) y hablar con sus familiares, explicándoles que hay unas leyes en el país y que no debían ir a buscarles, se dejó que opere la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente.

Las autoridades actúan de espaldas unas de otras. Cada una en su nicho.

Los tagaeri-taromenani, por su lado, desafían cualquier lógica, cualquier supuesto antropológico sobre ellos, cualquier medida en papel, cualquier ley. Están ahí, con casas cada vez más escondidas entre los árboles, queriendo vivir en paz

|

*Milagros Aguirre es periodista; ha escrito los libros El secuestro de Ticán y La utopía de los pumas. Tiene una columna de opinión en El Comercio. Ha trabajado en el Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonía. Actualmente dirige la fundación Alejandro Labaka.

|

Enlaces de interés:

Fundación Alejandro Labaka

Portal geográfico sobre el Yasuní

Yasuní: selva en venta (National Geographic Magazine)

Yasuní: El ITT no muere para salvar a los pobres (ETI 85)

El campante desangre del Yasuní (ETI 53)

Huaorani (ETI 3)

|

|

|

|

|

|